“Ainda estamos aqui”: Acre instaura Comissão para resgatar memória e verdades da ditadura militar no estado

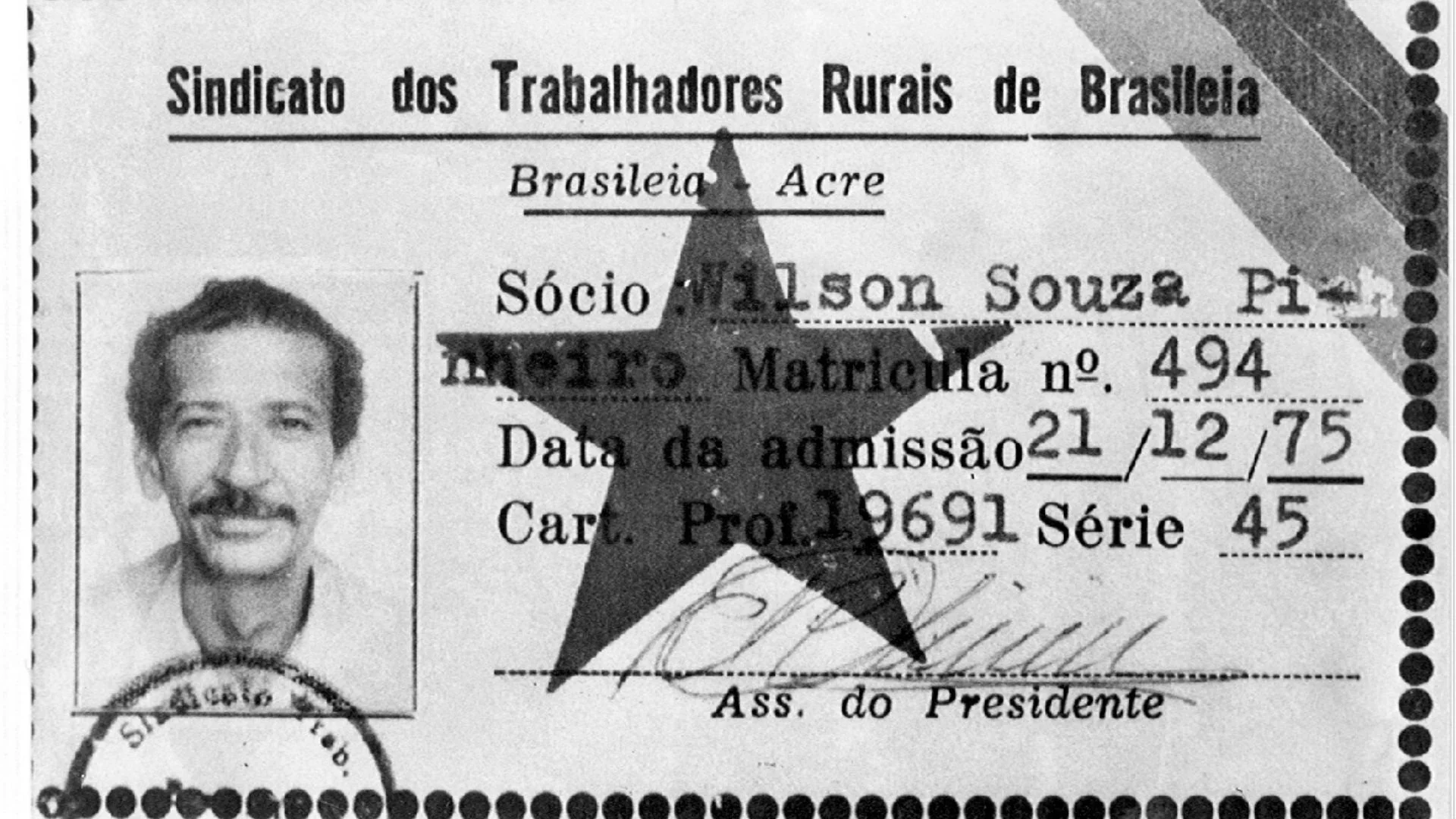

45 anos após o assassinato de Wilson Pinheiro, Governo formaliza a Comissão Estadual de Verdade e Memória (CEVEME)

Ao longo do texto, confira imagens da resistência seringueira, que foi uma das forças que lutaram contra a ditadura militar no Acre Foto: Acervo Comitê Chico Mendes

"Rodrigues Alves", "Mâncio Lima", "Rio Branco", “Assis Brasil", entre outros, são nomes de municípios do Estado do Acre, contudo, outra característica que eles compartilham é a exaltação de figuras coronelistas de sua história. Diversas instituições, como a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), procuram refletir sobre essas contradições dos períodos históricos da Estrela Altaneira, dos tempos das correrias à ditadura militar que infligiu o território acreano.

"Você não acha que o Estado tem questões mais urgentes do que remediar o passado?", pergunta uma repórter para Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, em uma das cenas finais do filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, “Ainda Estou Aqui”, em 2025. No longa, diante do desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura, Eunice luta para manter a família unida e buscar justiça e sua resposta para a indagação é: “não”. Para Maria da Luz, gestora de políticas públicas à frente do Departamento de Proteção e Defesa de Direitos Humanos na SEASDH, também:

“A história do Acre é uma história de luta, de sofrimento. É uma questão de que se precisa reparar essas injustiças. Quantas pessoas foram vítimas, foram assassinadas porque foram defensoras de direitos que hoje muitos de nós usufruímos? Então, é um dever nosso essa reparação, construir essa memória e educar as sociedades para que possamos viver no exercício de uma democracia, que é onde podemos garantir direitos humanos", conta.

Joelma Pontes e Maria da Luz fazem parte da SEASDH, secretaria que leva o projeto da Comissão à frente. Foto: Victor Manoel/Comitê Chico Mendes

Diante da reivindicação de sindicatos, pastorais e organizações comunitárias, que exigiam que o Estado enfrentasse as consequências do período, o Governo do Acre formalizou a criação da Comissão Estadual de Verdade e Memória (CEVEME). Por meio de uma resolução assinada pelo governador Gladson Camelí, em 7 de maio de 2025, a iniciativa atende a uma recomendação expedida pelo procurador da república Lucas Dias, do Ministério Público Federal (MPF/AC), em abril do mesmo ano.

Neste 5 de outubro, comemoração da promulgação da Constituição Federal de 1988, saiba mais sobre a comissão, que visa refletir sobre a memória da Ditadura no Acre. Entre suas funções está identificar locais e instituições relacionadas a graves violações de direitos humanos, propor medidas de reparação e não repetição, e promover audiências públicas para coletar depoimentos de vítimas e familiares.

Investigar o passado, a partir do presente

Impulsionado pelo longa-metragem citado anteriormente, Lucas Dias descreve a importância do Estado criar espaços institucionais de memória, como museus. Dias defende que esses lugares facilitam a circulação de memória (como visitas escolares), o que é essencial para despertar uma consciência coletiva: “Lembrar para não esquecer. Pelo contrário, a gente vê um movimento de aversão a essas políticas de memória", relembra.

Até 1962, o Acre não era um estado, mas sim um Território Federal administrado diretamente pela União. Sua economia era quase exclusivamente baseada na extração de látex (seringais), com uma estrutura social de "semifeudalidade" nos seringais (o sistema de aviamento) e um profundo isolamento geográfico do restante do país.

A transformação em estado, através da Lei nº 4.070 de 15 de junho de 1962 (governo João Goulart), foi um marco. Em 1963, ocorreram as primeiras eleições diretas. José Augusto de Araújo (PTB), um político alinhado às pautas trabalhistas de Goulart, foi eleito o primeiro governador. Em maio de 1964, Araújo foi deposto, acusado de subversão e alinhamento com a reforma agrária de Goulart. Coagido pelos militares, ele assinou sua renúncia apenas com iniciais, foi preso por sete meses e teve seus direitos políticos cassados. Morreu em exílio forçado no Rio de Janeiro, com retorno proibido ao Acre.

Com a cassação de Araújo, o Acre passou a ser governado por interventores federais e, posteriormente, pelos chamados "governadores biônicos" — indicados pelo Presidente da República e aprovados (mas não eleitos) pela Assembleia Legislativa controlada (ARENA). A política local foi silenciada, e as decisões econômicas passaram a ser tomadas em Brasília, focadas na ocupação territorial e na exploração de recursos por grandes grupos empresariais.

Pessoas ligadas a Araújo também sofreram perseguição, incluindo Ariosto Pires Miguéis e Hélio Khoury. A repressão estatal impôs um modelo de desenvolvimento “terra sem homens para homens sem terra”, provocando desmatamento e expulsão de povos tradicionais. Essa política autoritária gerou a resistência dos seringueiros, liderada por figuras como Wilson Pinheiro e Chico Mendes. A perseguição no Acre foi menos urbana e mais focada no campo. A violência política estava intrinsecamente ligada à questão fundiária.

Para além do óbvio

O MPF/AC recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para condenar a União e o Acre por omissão na investigação da morte de Pinheiro (assassinado em 1980), alegando que o crime ocorreu em um contexto de "violações sistemáticas de direitos humanos" promovidas pelos militares. Todos estes dados também estão documentados no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade (CNV) de 2014, cerca de 50 anos depois.

“Quantas pessoas foram vítimas, foram assassinadas porque foram defensoras de direitos que hoje muitos de nós usufruímos? ”

O professor de História da Universidade Federal do Acre (UFAC), Francisco Bento contraria a memória popular local, que tende a negar ou suavizar a repressão. Segundo ele, o Acre foi palco de prisões, interrogatórios e tortura física e psicológica contra oposicionistas:

“A gente tem essas violências físicas, simbólicas, que para algumas famílias ainda são muito traumáticas. E eu acho que a comissão deve dar um pouco de visibilidade a isso. Não é um ‘resgate’, porque na História a gente não resgata nada. A gente, de certa maneira, vai ao passado a partir de questões do nosso presente e a gente elabora, discute, interpreta, lança luz sobre isso a partir das nossas questões do presente", explica.

Mesmo sendo um dos capítulos mais invizibilizados deste período, as práticas autoritárias da época também se manifestaram na expulsão e invisibilização de povos indígenas, obrigados a adotar nomes cristãos e a perder suas línguas, em uma lógica paternalista de "civilização", além de sofrimentos análogos à escravidão. No Brasil todo, foram 8.350 indígenas mortos. Eunice Paiva, ativista e biografada no filme citado no inicio desta reportagem, se notabilizou justamente por defender os direitos dos originários da época.

Com os hansenianos, a violência se deu pelo isolamento forçado em locais distantes (como o Preventório, hoje nome de bairro em Rio Branco, capital do Estado), e pela retirada de seus filhos para adoção, uma política violenta hoje reconhecida pelo Estado. Os dados para o Acre neste período são esparsos e refletem um quadro de profunda pobreza estrutural. Segundo o Censo do IBGE de 1970, a taxa de analfabetismo no Acre para pessoas com 15 anos ou mais era de aproximadamente 54,8%. A expectativa de vida era correspondentemente baixa também.

Conversando com quem viveu o período, nos encontramos com o músico Alberan Moraes, que viveu a Ditadura em sua adolescência. Ele descreve como o poder militar se manifestava de forma capilar e arbitrária nas pequenas cidades, demonstrando o excesso de poder que caracterizava o governo.

“Eu sou cantor, tocava violão, e lembro que, quando a gente tocava alguma música diferente, eles já olhavam torto, ficavam de olho. A gente tinha que mostrar as letras das músicas . Tinha sempre um ou dois agentes por perto, e só depois da leitura e aprovação deles é que a gente podia cantar. Era uma censura rigorosa, até nos eventos culturais.”

Filmes como o vencedor do Oscar, “Ainda Estou Aqui”, e o vencedor da Festival de Cannes, “O Agente Secreto", trouxeram a disputa pela memória da Ditadura aos cinemas no último ano. Fotos: Globo Filmes e Vitrine Filmes

Joelma Pontes, diretora de Direitos Humanos da SEASDH e presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, a luta, neste campo, é diversa:

“Porque Direitos Humanos é amplo. Nós temos vários marcos que falam de direito de idoso, de criança, de adolescente; tem um capítulo inteiro na Constituição sobre as populações indígenas, mas ainda temos que fazer essa luta [contra a Ditadura] para concretizar, tanto que hoje temos um controle social paritário onde a sociedade civil está ali para reivindicar", exemplifica.

A comissão está em processo de indicação de membros por parte das instituições em um esforço coletivo que envolve várias secretarias do governo e instituições da sociedade civil. Como a UFAC, que retirou nomes de 20 blocos e espaços que homenageavam pessoas vinculadas ao golpe, um movimento iniciado por Bento, impulsionado por uma provocação do MPF/AC.

Professor Francisco Bento, pesquisador que investiga a presença do período militar e suas consequências na UFAC. Foto: Victor Manoel/Comitê Chico Mendes

“A gente fez algumas reuniões, um trabalho de levantamento de informações. Uma das coisas que o MPF/AC tinha colocado no documento era que essa comissão deveria tratar dos crimes da ditadura ocorridos aqui no Acre. Após a leitura, expediu-se uma portaria e fizemos esse levantamento interno, que eu já tinha feito previamente, mas a gente ampliou", conta o docente.

O critério utilizado foi a comprovação da vinculação ideológica, política e de apoio à repressão (filiação à ARENA/PDS), e não a apuração de crimes, o que não seria competência da comissão universitária. Bento defende que a troca de nomes não seja feita por outras pessoas, mas por referências à fauna e flora locais, como Açaí ou Seringueira, para tornar os espaços mais democráticos. Ele ressalta ainda a importância de que cada placa retirada traga uma explicação pedagógica sobre a mudança: “Este bloco se chamava X, mas teve o nome removido por tal motivo…”.

“É uma forma simbólica, na qual vamos reconhecer e homenagear pessoas que construíram a história do nosso Acre e do nosso Brasil”

Motivações

As políticas de intervenção na Amazônia e a expropriação das comunidades rurais provocaram uma intensa resistência política no Acre, sendo o movimento dos seringueiros a principal frente de oposição ao golpe militar a partir da década de 1970.

Dias está instruindo o processo para que seja reconhecido que os assassinatos de Wilson Pinheiro e Chico Mendes foram assassinatos ligados à violência da ditadura militar. Ele instalou um procedimento no MPF, porque o Acre não tinha uma versão oficial de governo documentada sobre a história desta época no estado, diferentemente do que a Comissão Nacional da Verdade (CNV) fez no plano federal.

“Instalei [o procedimento] e mandei um ofício para o governo perguntando sobre isso. A gente encontrou uma notícia de jornal, de 2012 ou 2013, que falava do encaminhamento de um projeto de lei para criar um Comitê de Memória e Verdade. Mas isso morreu ali, nunca foi resgatado, ficou num limbo", descreve.

Após pesquisar e constatar que outros estados haviam criado seus próprios comitês locais, Lucas expediu uma recomendação ao governador. Camelí acolheu a recomendação, e o comitê foi instituído.

“A comissão vai eleger um representante, mas, ao mesmo tempo, vamos catalogar. Dentro do projeto tem essa previsão de escuta das pessoas que foram vítimas, de familiares”, explica Da Luz.

Pontes, menina da zona rural, que se inspirava na luta dos seringueiros e hoje, diretora de Direitos Humanos, destaca que a motivação para atuar na defesa de direitos humanos está intrinsecamente ligada à garantia de que a história acreana seja preservada.

“É uma forma simbólica, na qual vamos reconhecer e homenagear pessoas que construíram a história do nosso Acre e do nosso Brasil. Precisamos resgatar o máximo que pudermos da nossa história, para que a gente deixe escrito para as escolas, para as universidades; para que possamos reproduzir a história por um outro viés, o das vítimas que não tiveram oportunidade de exercer a cidadania", diz.

Wilson Pinheiro, líder sindicalista de Xapuri, foi uma das mortes oriundas do período de ditadura militar no Acre. Foto: Acervo Comitê Chico Mendes

Histórias subterrâneas

Na UFAC, a ditadura atuou de forma incisiva, vigiando estudantes e membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Professores foram demitidos por decisão de um reitor ligado à ARENA e depois ao PDS, que permaneceu dez anos no cargo, conta o professor Bento. Em 1983, ele inaugurou um bloco de salas de aula no dia 31 de março, data simbólica do golpe militar. Oficialmente, era a comemoração de dez anos da federalização da universidade, mas, na prática, celebrava os militares.

O professor explica que compromisso histórico não é "resgatar" o passado, mas sim inquiri-lo a partir das questões do presente, posicionando-se contra o apagamento e reforçando a necessidade de que o debate sobre a ditadura no Acre chegue ao ensino fundamental e médio, onde hoje é um assunto "marginal, lateral":

“Teria que trazer à tona essas várias histórias subterrâneas. Muitas já foram apagadas porque as pessoas morreram e têm muito a lembrar sobre isso. Mesmo assim, a gente ainda encontra familiares, pessoas que são filhos e netos de pessoas que sofreram violência. Mas teria que ir atrás. É um trabalho demorado, difícil, não vai ser fácil, evidentemente", pensa.

“A gente encontrou uma notícia de jornal, de 2012 ou 2013, que falava do encaminhamento de um projeto de lei para criar um Comitê de Memória e Verdade”

“Faz parte da nossa alma…”

Ao ir atrás destes “familiares, pessoas que são filhos e netos de pessoas que sofreram violência”, nos encontramos com muitas histórias, como uma das entrevistadas dessa matéria, que se descreveu justamente como “um resquício de vítima do regime”, após o fim da conversa. Tendo vivenciado o apagamento da história de sua mãe, descendente do povo Apurinã. Mulher, tentando estudar nos tempos de chumbo, reflete sobre os desafios que enfrentou e o medo pela sua família.

Ela lembra que a ditadura provocou “muitas lágrimas” e que o reconhecimento histórico é simbólico para quem sofreu. Ela relata a travessia perigosa de perseguidos políticos pelo inverno amazônico, com catraieiros salvando vidas pela travessia na fronteira.

“Você sabia que os catraieiros atravessaram muita gente? Inclusive, meu irmão foi uma pessoa que atravessou dentro de uma catraia para fugir da perseguição da ditadura, e um catraieiro o ajudou para que não fosse assassinado na época", revela.

Da Luz é uma das várias familiares e vítimas diretas da ditadura no Estado. Foto: Victor Manoel/Comitê Chico Mendes

Esse é um dos relatos de Maria da Luz. Com 35 anos de serviço em prol de causas humanas, ela também se identifica como ativista. Em abono de permanência, podendo se aposentar quando quiser, prefere continuar na linha de frente da luta por Direitos Humanos no Estado. Ela justifica:

“Eu venho da sociedade civil, das Comunidades Eclesiais de Base, e também carrego no meu corpo as histórias de apagamento", Da Luz abre mais sobre sua história. “Minha mãe é descendente do povo Apurinã, e eu vi a história dela sendo apagada a vida toda. Quando a minha bisavó foi vítima das correrias, quando meu povo sofreu apagamento, quando as línguas foram destruídas, quando hoje no meu corpo ainda gritam alguns cacos, rastros e resíduos daquilo que meus antepassados foram.”

Da Luz, assim como o músico Alberan, vivenciou as violências da ditadura militar e seus impactos na economia, cultura e arte local. Ele define a arte não apenas como entretenimento, mas como uma arma contra as narrativas destrutivas, como as vividas por eles dois:

“O principal poder da arte é mostrar a verdade através dela. E a música não acaba. A arte não acaba.”

A CEVEME, impulsionada pela luta de pessoas, cujas vidas foram marcadas pela repressão, busca transformar o passado doloroso em conhecimento para futuras gerações. Um relatório final com recomendações e ações é uma das metas a cumprir, por exemplo. Da Luz, por fim, explica como seu trabalho conversa com sua existência:

“E o que me motiva é que, onde houver qualquer situação que fale de direitos humanos, que viole direitos humanos ou que se refira a direitos humanos. Nós vamos agir. Porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso corpo, da nossa alma. Nós ainda estamos aqui”.

Imagens do presidente deposto José Augusto de Araújo e sua carta de renúncia assinada apenas com as iniciais. Foto: Acervo histórico do Museu Universitário da Ufac